こんにちは!北の熱い講師オッケーです!

人は、合理的に行動しているつもりでも、実は「思い込み」や「感情」に大きく影響されています。

ビジネスの現場、医療・介護の現場、行政サービス、そして建設現場など、さまざまな場面で活かせる「行動経済学」の視点から考察します。

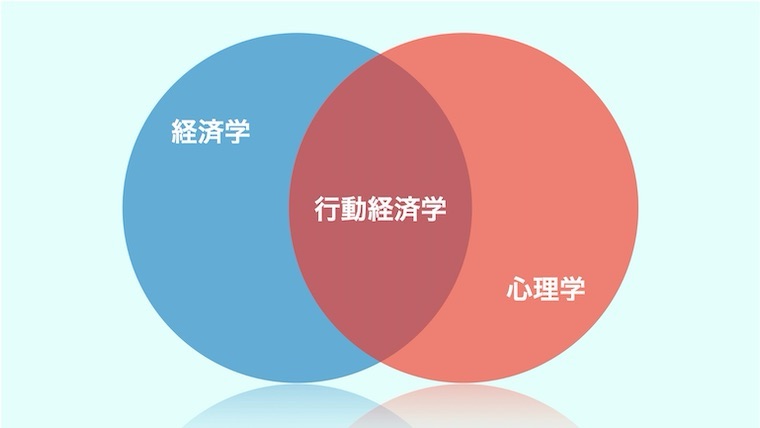

行動経済学とは

従来の経済学は、「人は合理的に判断して行動する」という前提で成り立っています。

しかし実際には、感情・思い込み・環境の影響を受けて、非合理な行動をしてしまうのが人間です。

行動経済学は、こうした「人間らしい意思決定のクセ」を科学的に解き明かし、ビジネスや組織運営に応用できる実践的な学問です。

バイアスとは

バイアスとは、「偏り」「先入観」「偏見」を意味する言葉です 。

特に心理学やビジネスの領域では、認識の歪みや思考の偏りを指し、直観や先入観に基づいて非合理的な判断を下してしまう心理現象を指すことが多いです。

後知恵バイアス

出来事が起きた後に「最初からそうなるとわかっていた」と感じる錯覚です。

結果を知ったあとで、実際以上に予測可能だったと錯覚し、冷静な振り返りを阻害します。

【現場での活用例】

- 企業

- 失敗後に「わかっていたはずだ」と決めつけるのではなく、当時どんな情報や状況があったかを落ち着いて振り返り、次に活かす視点を持つ。こうした習慣が広がると、失敗を恐れず改善に動ける組織になり、売上や利益にもつながっていく。

- 医療機関

- 治療ミスの振り返りでは結果論に流されず、なぜその判断に至ったかを皆で確認する。責め合いではなく学び合いを重ねることで、職員同士が働きやすくなり、患者にとっても安心できる医療現場が育つ。

- 自治体

- 政策の結果だけを見て批判するのではなく、プロセスを丁寧に検証する姿勢を持つ。挑戦を続けやすい職場風土が生まれれば、住民サービスも自然と質が上がっていく。

- 建設現場

- 事故のあと「やっぱり危なかった」と感情で片付けず、事実に沿って原因を見つめ直す。冷静な振り返りを重ねることで、無理なく安全意識が根づき、安心して働ける現場になる。

アンカリング効果

アンカリング効果(Anchoring Effect)の「Anchoring」は「「船の錨(いかり)を下ろす」「固着する」といった意味の言葉です。

アンカリング効果とは「最初に与えた印象的な情報がユーザーの中にとどまり、最終的な意思決定の段階まで影響し続ける」という心理効果を指します。

例えば「通常価格1万円のところ、50%オフ!」というPOPを見て「通常価格1万円」が印象に残ったら、5,000円は「安い」と感じます。

逆に、これまで3,000円の競合製品を利用していた前提が最初にあるならば「これまでのものよりも高くてちょっといいもの」と感じることでしょう。

行動経済学は、こうした「人間らしい意思決定のクセ」を科学的に解き明かし、ビジネスや組織運営に応用できる実践的な学問です。

【現場での活用例】

- 企業

- 過去の方針や決定事項に固執せず、最新の市場環境や実績に基づいて柔軟に方針を見直す文化を定着させる。

- 医療機関

- 患者の状態や新たな検査結果が出た際には、最初の診断にとらわれず、都度診療方針を再検討する体制を整え、誤診リスクを減らす。

- 自治体

- 過去に成果を上げた施策であっても、時代や住民ニーズの変化に応じてデータ分析を行い、必要なら軌道修正する柔軟な運営姿勢を持つ。

- 建設現場

- 昔からの慣習的な作業手順でも、現場状況や技術進化に合わせて定期的に見直し、安全性と作業効率を高める取り組みを行う。

回帰効果のバイアス

極端なデータは時間が経つと平均に戻る傾向があるにもかかわらず、特別な理由があると誤解してしまう現象です。「前回が良すぎた/悪すぎた」だけなのに、特別な原因を探してしまいます。

【現場での活用例】

- 企業

- 売上や業績が急激に伸びたり落ち込んだりしても、特別な原因があると決めつけず、冷静に全体の流れを見て次の戦略を考える。短期的な数字に一喜一憂せず安定的に改善を重ねることで、利益の底上げに繋がる。

- 医療機関

- 症状が急に良くなったり悪化したりしても、すぐに治療方針を大きく変えるのではなく、自然経過や偶然の可能性も踏まえて観察する。落ち着いて対応できる体制が整えば、職員も焦らずに働けるようになり、患者の安心感にもつながる。

- 自治体

- 施策の効果が一時的に高評価だった場合も過信せず、また批判が一時的に強まった場合も悲観せず、地道にデータを蓄積して本質的な改善を続ける。職員が長い目で取り組める雰囲気が生まれ、住民にとっても安定感のある行政運営が実現する。

- 建設現場

- 事故件数や作業ミスが一時的に増減しても、すぐに極端な対策に走らず、全体傾向を見ながら冷静に対応する。自然と現場に落ち着きが生まれ、過剰反応による混乱を防ぎ、安全意識が定着していく。

確実性効果

確実に得られる利益や回避できる損失を、実際以上に価値が高いと感じる傾向です。たとえば「確実に3,000円もらえる」と「80%の確率で4,000円もらえる」を比べると、本来の期待値以上に確実性を優先して選択してしまいます。リスクを伴う判断場面で、冷静な比較が難しくなる原因となります。

【現場での活用例】

- 企業

- キャンペーンでは、「必ずもらえるプレゼント」や「確実に得られる特典」を前面に打ち出し、顧客の安心感を高める。リスクを感じずに行動できる仕組みをつくれば、購買率が自然に伸びていく。

- 医療機関

- 患者への治療説明では、「確実に得られる小さな改善」や「副作用の少ない選択肢」をきちんと伝える。治療への不安が減り、納得して続けられる患者が増えることで、職員も安心して治療サポートに集中できる。

- 自治体

- 防災や健康施策では、「この行動をすれば確実にリスクが下がる」という具体的なメリットを伝える。住民が行動を起こしやすくなり、地域全体の安全意識や健康意識が底上げされる。

- 建設現場

- 安全教育では、「この作業手順を守れば確実に事故リスクが減る」という実例とセットで指導する。日々の積み重ねで自然とリスク回避が定着し、無理なく安全な現場づくりが進む。

返報性の原理

相手から何かしてもらったとき、自分もお返しをしなければならないと感じる心理傾向です。人間関係を円滑にする一方で、不本意な依頼を受け入れてしまうリスクもあります。

【現場での活用例】

- 企業

- まず小さな親切や特典を提供し、相手に「お返ししたい」という気持ちを自然に引き出す。信頼関係が深まり、リピート率や契約率が高まりやすくなる。

- 医療機関

- 患者に対して、丁寧な説明や小さな心配りを意識的に行う。患者からの信頼感が高まり、治療への協力や満足度向上に繋がる。

- 自治体

- 住民サービスでは、一方的な支援ではなく、小さな協力や感謝を重ねる施策を設計する。住民との関係が双方向になり、地域活動への参加率が上がりやすくなる。

- 建設現場

- 現場内でのちょっとした助け合いや声かけを日常化する。自然な連携意識が生まれ、チーム全体の安全管理能力が高まる。

ハロー効果

相手の一部の特徴(例:見た目・肩書き)だけで、その人全体を高く評価してしまう心理現象です。客観的な判断ができなくなるリスクを伴います。

【現場での活用例】

- 企業担当者の印象やブランドイメージだけで提携先や取引先を評価せず、実績や中身を冷静にチェックする体制をつくる。判断ミスを減らし、利益を確実に積み上げやすくなる。

- 医療機関有名な医師や施設の肩書きに引きずられず、患者に最適な治療方針を冷静に選択する。公平な判断基準が定着すれば、患者満足度や医療の信頼性が高まる。

- 自治体見た目や話し方だけに左右されず、施策提案や事業者選定を中身重視で判断する。公正な行政運営が浸透し、住民からの信頼感も厚くなる。

- 建設現場経験年数や態度だけに頼らず、実際の作業手順や安全意識を重視して評価する。公平な評価が根づき、現場全体の安全意識が底上げされる。

プロスペクト理論(損をしたくない)

人は損失を回避する傾向があり、状況によってその判断が変わる」という理論のことです。

心理学者のダニエル・カーネマンがとエイモス・トベルスキーが提唱しました。

例えば、無条件で100万円もらえるのと、50%の確率で200万円もらえるのでは、期待値としては同じはずです。

しかし「もらえない」というリスクを嫌い、前者を選ぶといった心理です。

しかし、これまでに200万円の損失が出ている状況で同じ選択をすると、後者を選ぶ人が増えます。

これは「参照点依存性」と呼ばれ、状況によって判断が変わることを表しています。

年に数回しか開催されない大規模なセールのときに「何も買わないのは損」「今買わないと損をする」と感じることで買ってしまう、といった現象があります。

行動経済学を使いこなす

今回は、行動経済学の代表的な理論を紹介しました。

皆さんの業務で活かされることが、必ずあります!

お考えください!

関連記事はこちら👇

今日を大切に明るく元気に行きましょう!

お仕事の方、お疲れ様です!

いってらっしゃい!