こんにちは!北の熱い講師オッケーです!

今日は、元職グループの話をちょっとだけ!

鉄道各社が目標にした東急

経営多角化を進める会社は多いが、東急ほど事業多角化に力を入れている鉄道会社はない。

同社は、ある要素を経営資源として複数の事業を組み合わせ、優れた企業活動と沿線環境の充実をなしとげており、これが他社にない強みを生み出していると思われます。

その経営戦略は、国有鉄道(国が所有・経営する鉄道)が分割・民営化に向かう際の議論にも大きな影響を与えていたと思われます。

当時、「国鉄が民営化されJRとなれば、東急など私鉄各社がやっているような多角化経営ができるようになり、企業としての収益力が高まるのではないか」と言われていました。

東急沿線に住む理由

東急グループは、沿線開発を続ける一方で、鉄道事業のサービスはトップレベルであり、通学定期券の値下げも発表しました。

こうして「選ばれる沿線」を目指すというのは、東急に限らず多くの関東圏私鉄が採用している経営戦略です。

「鉄道事業を中心に、良い生活環境をつくり出し、そこに長きにわたって暮らしていただく。」

総合生活産業を目指した経営戦略です。

この戦略は、特に東京の西側を走る私鉄では採用され続けている戦略です。(地形的に西にしか伸ばせなかった…

その中でも、最も成果を出しているのが、東急グループということでしょうか。

単に鉄道を走らせ、宅地開発をし、生活サービス施設を提供していれば良いというものではないと考えていた。

その中心軸となるものを持たないと、単なる便利な沿線になる。

そこで、東急が沿線作りの軸にしているのは、「文化」です。

『文化的な地域をつくる』ということで、多くの人に東急沿線に暮らしたいと思わせるようにし、そこで暮らした人は離れがたいようにする。

そうした同社の強みを象徴するような展示会「東急 暮らしと街の文化──100年の時を拓く」が開催されていました。

この展覧会では、東急グループの歴史を振り返りつつ、東急の沿線開発や文化事業、沿線に暮らしていた芸術家などを紹介していました。

ここからも、東急グループ100年の歴史において、鉄道事業と沿線開発の軸に「文化」が存在していることが示されていました。

東急には”単なる経済的発展”を目指さない、それ以上のものを目指すという経営理念があります。

企業のコーポレートスローガンは「美しい時代へ─東急グループ」です。

目指すべきは美しい世界。

その世界を沿線で実現するのが企業戦略です。

「美しい」には内実が伴うようにしている。

この沿線の美しさについて、「東急 暮らしと街の文化」展の図録で、青山学院大学の高嶋修一氏は次のように記していた。

こうした沿線文化や企業文化は、企業の経営判断や宣伝戦略で一朝一夕に形成されるものではありません。

東急が醸成した沿線の特徴が今度は東急の企業行動に影響するといった相互作用の繰り返しを通じ、長い時間をかけて作られたのであろう 。

高嶋氏は東急の電車について、「華」は欠いているが清潔でよく手入れされており、「ハイセンスな人々が日常使いをするのにふさわしい」と評しています。

沿線に人を集め、人が文化をつくり、その文化が企業の行動に影響を与える、といったことの繰り返しが、「東急沿線」をつくったということでしょうか。

画家、音楽家が集まる 東急文化事業

東急グループの源流となる会社「田園都市」は、農村と都会を折衷した田園趣味の豊かな街をつくるために渋沢栄一氏が創設しました。

洗足や大岡山、田園調布といった住宅街はこうしてできました。

鉄道を担ったのが、五島慶太氏です。

東急沿線には、高等教育を受けた中間層が暮らすようになり、多摩田園都市の開発が始まった戦後もその傾向は続きました。

環境も豊かで都心へのアクセスも良い東急沿線には、文化人が暮らすようになりました。

作家の石川達三氏や画家の岡本太郎氏、音楽家の伊福部昭氏は東急沿線の住民でした。

東急グループも文化事業に力を入れた。東急財団はアーティストを支援し、五島美術館を営み、Bunkamuraでは演劇など斬新な公演を多く実施しました。

中島みゆき氏が「夜会」を初期に行っていたのは、Bunkamuraシアターコクーンであり、舞台づくりの自由度の高さが独創的な表現を可能にしたと言われています。

五島プラネタリウムは子どもたちをとりこにし、電車とバスの博物館は人気が高い。

放送大学の多くの学習センターは国立大学の敷地内にあるものの、東京渋谷学習センターは五島育英会のビルにあり、この学習センターは放送大学で最も多くの学生が所属しています。

色々な要素があり、「東急沿線」という空間が作られました。

単にビジネスが多角化しているだけではなく、沿線空間を住民との相互作用で発展させ、「文化」を中心軸によりよい沿線づくりを長年実施してきたのが、東急グループです。

「民営化」したからといってJRが簡単に真似できない複雑な構造を持っています。

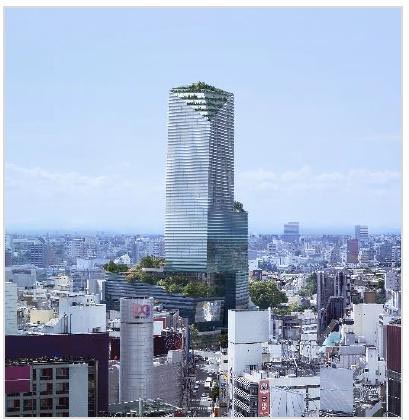

渋谷の再開発は、東京の中心地である渋谷駅周辺を大規模に改造し、より魅力的で機能的な都市空間を創り出すプロジェクトです。以下に、渋谷再開発の主なポイントを紹介します。

渋谷再開発の主なプロジェクト

渋谷スクランブルスクエア

- 2019年に東棟が開業し、2027年には中央棟と西棟が完成予定です。地上47階建ての高層ビルで、商業施設やオフィス、展望施設「SHIBUYA SKY」が含まれます。

渋谷フクラス

- 2019年に開業した複合ビルで、商業施設「東急プラザ渋谷」やオフィス、バスターミナルが含まれます。

渋谷ストリーム

- 2018年に開業した複合施設で、オフィス、ホテル、商業施設が含まれます。渋谷川沿いの遊歩道「渋谷リバーストリート」も整備されました。

渋谷キャスト

- 2017年に開業した複合施設で、オフィス、住宅、商業施設が含まれます。

Shibuya Sakura Stage

- 2024年に開業した複合施設で、商業施設やホテル、マンションが含まれます。

渋谷再開発の目的

渋谷再開発の目的は、以下のようなものです:

- 都市機能の向上: 渋谷駅周辺の利便性と快適性を向上させるための基盤整備や防災対策を行います。

- 文化とエンターテイメントの発信: 渋谷を「エンタテイメントシティ」として位置づけ、新しいビジネスや文化を世界に発信します。

- 持続可能な都市づくり: デジタル技術やサステナビリティを取り入れ、持続可能な都市ライフを実現します。

当グループが本拠地である東京・渋谷で閉店した東急百貨店本店について、地区開発後にも再出店しない見通しとなったことがわかっています。

旗艦店にはこだわらず食品や化粧品などに特化した店を点在させる。

いわば渋谷の街全体を「館(やかた)」とみなす発想です。

電鉄会社主導の都市開発において商業部門の顔だった百貨店が旧来モデルからの脱却を急がせています。

渋谷は東急の街

渋谷再開発は、渋谷の魅力をさらに高め、世界中の人々を引きつける都市空間を創り出すことを目指しています。

鉄道、百貨店、スーパーマーケット、ホテル、不動産、建設、ケーブルテレビ、カード、生活サービスなど、今や扱い業種のないグループとなっています。

『もっと未来へ…』

更なるステージに向かっている集団です。

今日を大切に明るく元気に行きましょう!

お仕事の方、お疲れ様です!

いってらっしゃい!