こんにちは!北の熱い講師オッケーです!

「ファッション」のことを書いていると☟

次々と頭に降りかかって来て、書かざる負えない衝動に駆られ、

追記させていただきます!

時系列で言うならば、DCブランドの80年代の次は、

「SPA」の90年代だと思います。

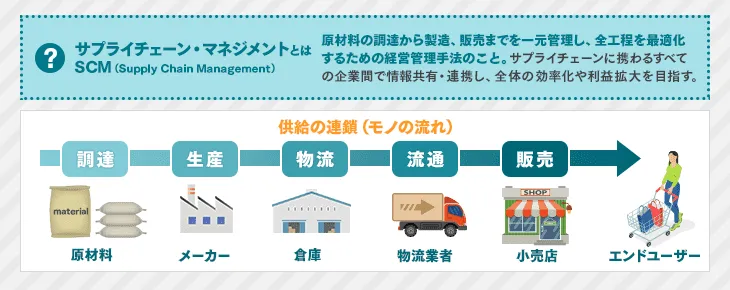

「SPA」の発想は、先ずは「SCM」から

サプライチェーンマネジメント(SCM)とは、組織や企業をまたいでサプライチェーン(供給連鎖)を管理し、生産や販売の効率化を図る経営手法です。

SCMは、原材料や部品の調達から生産・販売まで、企業内または企業間の一連の取引・業務を一つのチェーン(鎖)と見立て、そのチェーン全体で一貫した戦略を実行し、

流通経路における無駄を削減して売上機会の増大と経営の効率化を図る施策です。

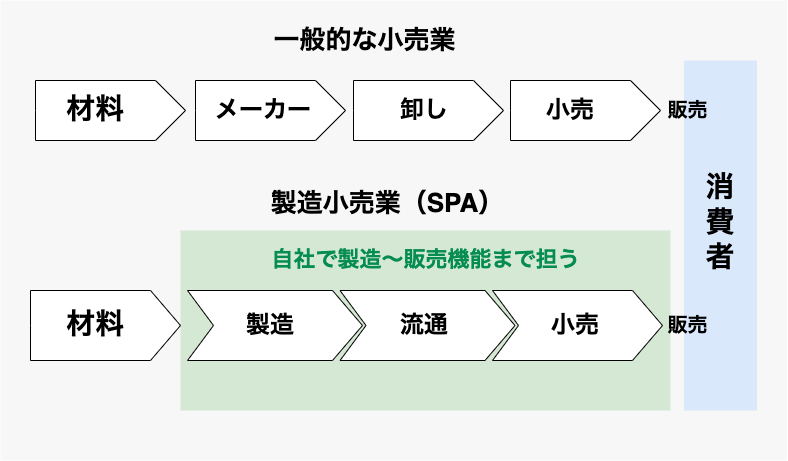

製造小売業【SPA】とは

SPAは1986年、世界的なファッション専門店である米ギャップ「GAP」の会長が、

自社の業態を指していった「Speciality store retailer of Private label Apparel」、

すなわち、「PBを販売するアパレル(既製服)の小売り専門店」の頭文字に由来するという。

つまり、ファッション専門店業態の一種を、表す言葉だったのです。

ところが、商品の企画から製造、販売までを垂直統合させる、「GAP」のビジネスモデルが、サプライチェーンマネジメント(SCM)のムダを省き、顧客ニーズに即応できるということで、もてはやされました。

そこで、「GAP」のようなビジネスモデルが、 “SPA ”と呼ばれるようになったと言われています。

そうした経緯から、SPAは当初、ファッション業界で、ギャップと同じようなビジネスモデルのアパレル専門店を指していたのですが、

現在では、ほかのカテゴリーの専門店でも、製販一貫型のビジネスモデルであれば、SPAと呼ばれるようになっています。

そして、日本では、SPAのビジネスモデルを端的に説明するとき、「製造小売業」という言葉が用いられるようになっています。

SPAのビジネスモデル

SPAとは、どんなビジネスモデルなのか、詳しく説明します。

SPAの条件としては、 “小売業” を営んでいることと、商品の企画生産・物流機能を自社で有していることの二つが挙げられます。

とはいえ、直営店を持たないSPAというのは見かけませんが、

実は、自社の生産設備や物流設備を保有しないSPAが極めて多い。

これは、グローバル化しているSCMのトレンドで、「餅は餅屋に任せる」という考え方が普及しているためなのです。

製販を内製化することが可能だとしても、「販売は得意だけど、モノづくりは苦手」といったように、企業によって向き不向きがあるからなのです。

それなら、苦手な部分を、得意な企業にアウトソーシングしたほうが合理的というわけです。

例えば、エレクトロニクス業界で知られているのが「ファブレスメーカー」(工場=Fabがない=Lessという意味)で、 “メーカー” でありながら工場がなく、研究開発に特化しています。

つまり、SPAも、ファブレスが主流というわけです。

ただし、自社の生産・物流設備がなくても、商品の原材料調達ルートやデザイン・仕様を決定したり、品質管理をしたり、ITで在庫管理をしたりして、 “メーカー” としての基幹機能は保持しているのが、SPAの特徴と言えると思います。

SPAのメリット

SPAのビジネスモデルがもてはやれているのは、企業にとって、さまざまなメリットがあるからです。

サプライチェーンの利益を総取り

最も大きいメリットが、サプライチェーンの利益を総取りできることだと思います。

SPAは、自社ブランドの商品を店舗に直送するので、基本的に卸売業を通すことはありません。

商社を通さずに商品の原材料を仕入れることも多いです。

中間流通のマージンが、ほぼ発生しないのです。

そのため、利幅が大きく、その分、値下げ余力も大きいとも言える。

サプライチェーンの効率化

また、サプライチェーンを自社で管理するので、効率的に運営しやすい。

消費者ニーズに合わせて、商品の価格、数量、投入する時期や市場を決めるので、最適な生産・販売計画が立てられる。

製販が一気通貫なので、リードタイムを短縮しやすいうえに、期中追加生産など、売れ行きに応じた機動的な生産調整もしやすい。

チャンスロスを防げる一方で、在庫を抑えることもできるわけです。

つまり、コストの適正化や引き下げもしやすい。

そのほか、直営店という顧客とのインターフェースがあるので、販促やブランディングが容易に展開できる。

一方で、生の顧客情報を、商品の企画生産にダイレクトにフィードバックすることも可能です。

これによりサプライチェーンを高速化させて、市場の変化に即座に反応し、新しいトレンドを素早く製品に反映しやすいという点も特徴と言えます。

SPAのデメリット

とはいえ、SPAもメリットばかりではない。デメリットもあります。

自社ですべての商品を生産、販売するということは、在庫リスクも、それだけ大きいということ。

SCMがうまくいかなければ、損失をすべて自社で被ることになる。

また、商品の企画生産・物流・販売といった幅広いノウハウが必要で、それに見合う人材も、揃えなければならない。

巨額の初期投資も、覚悟しなければならない。

SPAを成功させるには、十分な資金やリソースが要求されると言うことです。

メリットが大きいからといって、安易にSPAに乗り出すと、痛い目を見ることになります。

SPAで成功した有名企業

SPAで成功した企業の例としては、前述のGAPのほか、スペインのインディテックス(ZARAなどを運営)、スウェーデンのH&Mといったファストファッションの雄が挙げられます。

それぞれ世界の世界のアパレル製造小売業の中でZARAが1位、H&Mが2位とトップの売上規模を誇ります。

ファストファッションは、トレンドを素早くキャッチし、ニーズに適応した商品を供給することが求められるため、SPAが馴染みやすいのだろうと言われています。

ファッション以外では、インテリアショップであるスウェーデンのイケアが、SPAと言えます。

日本企業では、「ユニクロ」や「GU」を展開するファーストリテイリングが、SPAの代表選手と言えます。

世界のアパレル製造小売業の中で第3位です。(2023年8月時点の売上)

素材調達から企画、生産、販売までの一貫したプロセスで、低コストで高品質な衣料品を展開しているのは、皆さんご承知のこと。

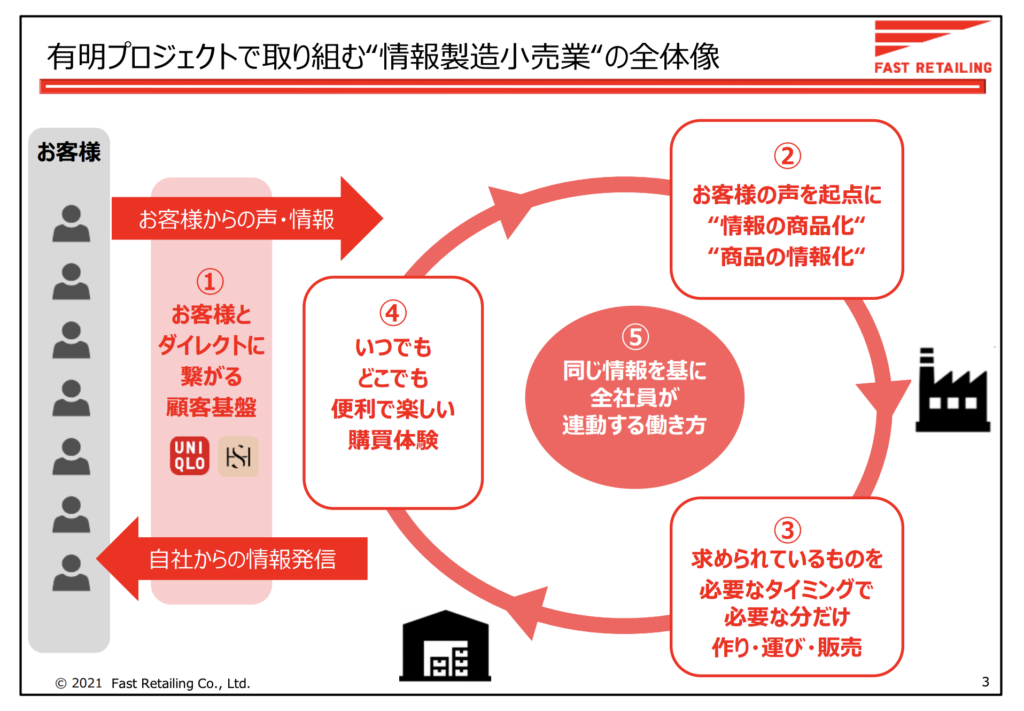

ファーストリテイリングでは、『“情報製造小売業”の実現に向け、全社・全員で進める全社改革』として、”有明プロジェクト”を掲げ、推進しています。

情報製造小売業とは、商売を通して、“お客様満足を追求する”、“より良い社会を実現する”ことを、より高いレベルで目指すために、ファーストリテイリングが考え抜いた、LifeWearを基軸とした新しい事業の在り方です。

有明プロジェクトでは、下記5つを循環させて、情報製造小売業を実現すると言っています。

①お客様とダイレクトにつながり双方向にコミュニケーションできる顧客基盤を持ち、お客様の要望を起点とした商売をすること

②その毎日のお客様からの声を基に、お客様が本当に求めている商品を作る“情報の商品化”

③その商品を、必要なタイミングで必要な分だけ生産し、必要な場所に運び、販売するためのEnd to Endで連動するサプライチェーン

④お客様がいつでもどこでも、便利に買い物を楽しんでもらうための、店舗・EC一体型の商売

⑤これらの実現に向け、12万人の全ての従業員が縦横無尽につながり、常時連動した働き方を実現すること

上記であげた製造小売業のメリットを最大限に活かすことで、お客様の声を吸い上げて最適な商品を最適な形とタイミングで届けることを目指すと言う戦略です。

一方、ファッションだけでなく、インテリア、食料品まで展開する総合型のSPAとして、「無印良品」を育てた良品計画が世界的に名高いですね。

広い意味でのSPA企業は数多く存在する

ところで、上記のように、主なSPAは小売業発祥、すなわち、流通の川下から上流に遡上したビジネスモデルと見なされているが、実は、メーカーや中間流通に起源があるSPAも少なくない。

その代表格が、日本の大手アパレル会社です。

その多くが、もともと衣料品のメーカーや卸売業だったわけです。

百貨店などに直営売場を設けるようになり、さらには、ショッピングモールや駅ビルなどに、自社ブランドの直営店もチェーン展開する形で成長した背景があります。

例えば、「タケオキクチ」などを展開する「ワールド」は、もともと卸売業だったが、1990年代以降、SPA型の自社ブランドショップ事業を強化しました。

ユナイテッドアローズに出資し、経営を支援したことでも有名です。

2022年に傘下に収めた、子供服のSPAである「ナルミヤ・インターナショナル」も、かつては広島の呉服問屋だったわけです。

SPA企業と言うと、一般には、SPAが主力事業である企業を指します。

しかし、SPA事業を手がけている企業は、小売業や卸売業、メーカーを問わず、ことのほか多いのが実態なわけです。

つまり、 広い意味でのSPA企業 は、数多く存在します。

小売業の「PB」と「SPA」の関係

そうしたSPA事業のうち、小売業でポピュラーなのが「PB(プライベートブランド)」です。

大手小売業であれば、必ずPBを持っています。

中には、納入メーカーに頼んで、ラベルだけを張り替えたような商品もないわけではありません。

しかし、現在ではブランドコンセプトを確立し、商品の企画生産にもコミットしているケースが多いです。

例えば、イオンは、グループ内にPB「トップバリュー」の開発専門企業であるイオントップバリュがあって、食料品のほか、衣料品やインテリアなどのPBを提供しています。

「セレクトショップ御三家」と言われる「ビームス」「シップス」「ユナイテッドアローズ」でも、SPA型のPBは、大きな柱になっています。

ファッション以外でも、インテリアの「ニトリ」、ホームセンターの「カインズ」は、売上げに占めるPBが高いことで知られていますね。

ちなみに、前述の「良品計画」は、西友のPB部門が独立した企業です。

大手小売業の多くは、差別化の武器として、PBに力を入れています。

類似品に比べて値ごろ感を訴求できるだけでなく、「ほかの小売店では手に入らない」という独自性を打ち出しやすいからです。

そうした意味では、オリジナル商品の源泉となるSPA事業は、今後も拡大すると見込まれ、流通業界におけるSPAのウエートは、高まって行くと言われています。

「小売業の雄」となっています

「百貨店の凋落」と同時に、「SPA・製造小売業の台頭」がリンクします。

SPA型企業は、百貨店から飛び出て、自ら「路面店戦略」を取りました。

「街の1等地」の1階に出店し、マーケットから一気に支持を得ました。

その状況が、今も続いています。

「素材良し・作り良し・価格良し」です!

実質賃金が上がらない経済社会では、

「必要不可欠」になっていると思います。

今日を大切に明るく元気に行きましょう!

お仕事の方、お疲れ様です。

いってらっしゃい!