こんにちは!北の熱い講師オッケーです!

GWが始まりましたね。

みなさん、どちらへ行かれてます?

「好きなところ」ってありますよね!

オッケー講師の好きなところは、ここなんですよ!

法相宗の大本山「薬師寺」

薬師寺(やくしじ)は、奈良県奈良市西ノ京町にある仏教寺院で、法相宗の大本山の一つです。

天武天皇が皇后(後の持統天皇)の病気平癒を祈願して、680年に建立を発願したのが始まりとされています。

その後、710年の平城京遷都に伴い、現在の場所に移転しました。

薬師寺は「南都七大寺」の一つに数えられ、特に本尊である薬師三尊像や、奈良時代から現存する東塔(国宝)が有名です。

また、伽藍の復興が進められ、1976年には金堂、1981年には西塔などが再建され、往時の姿に近づきつつあります。

歴史的にも文化的にも重要な寺院で、1998年には「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界文化遺産に登録されています。

法相宗とは

法相宗(ほっそうしゅう)は、仏教の宗派の一つで、唯識思想を中心とした教えを持つ学派的な宗派です。

インドの瑜伽行派(唯識派)の思想を基に、中国の唐時代に玄奘三蔵が唯識説を伝え、その弟子である慈恩大師基(窺基)が開いた宗派です。

法相宗は唯識宗とも呼ばれ、一切の存在や事象を「五位百法」に分類し、すべての実在の根源を阿頼耶識(あらやしき)にあるとする教えを説きます。

日本には飛鳥時代に道昭によって伝えられ、奈良時代には南都六宗の一つとして隆盛を極めました。

現在では奈良県の薬師寺と興福寺が法相宗の本山として知られています。

法相宗の教えは哲学的で独特なものであり、存在のあり方や認識の仕方を深く探求する内容が特徴です。

法相宗では、特定の念仏言葉が定められているわけではありませんが、「般若心経」がよく唱えられることがあります。

法相宗の教えは唯識思想を基盤としており、念仏は深い哲学的理解を伴う修行の一環として位置づけられています。

般若波羅蜜多心経とは

般若心経(はんにゃしんぎょう)は、仏教の大乗経典の一つで、正式名称は「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」です。

この経典は、仏教の核心的な教えである「空(くう)」の思想を簡潔に説いており、全体で約260文字という短い内容ながら、仏教の深遠な哲学を凝縮しています。

般若心経は、悟りを得るための智慧(般若)を完成させる方法を説いており、「色即是空、空即是色」という有名な一節が含まれています。

この言葉は、物質的な存在(色)と空(くう)が相互に依存し、実体がないことを示しています。

この経典は、玄奘三蔵による漢訳が広く知られており、日本を含む多くの仏教国で唱えられています。

特に日本では、宗派を超えて広く読誦され、仏教の教えを学ぶ上で重要な位置を占めています。

玄奘三蔵とは

玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)は、中国唐代の僧侶であり、仏教の経典翻訳者として知られています。

彼は602年に生まれ、645年にインドから657部の経典を持ち帰り、それを翻訳することで仏教の発展に大きく貢献しました。

玄奘三蔵は、唯識思想を学ぶためにインドへ旅立ち、ナーランダ僧院で戒賢(シーラバドラ)に師事しました。

彼の旅は16年に及び、帰国後は「大唐西域記」を著し、中央アジアやインドの地理や文化を記録しました。

彼の翻訳した経典には『般若心経』や『唯識三十頌』などが含まれ、法相宗の基礎を築きました。

また、彼の努力により、仏教の教えが広く伝わり、後世に大きな影響を与えました。

西遊記とは

『西遊記』は、中国の明代に成立した伝奇小説で、唐の僧侶・玄奘三蔵が天竺(インド)へ仏教の経典を求める旅を描いた物語です。

彼の旅には、「孫悟空、猪八戒、沙悟浄」といった個性豊かな弟子たちが同行し、妖怪や仙人との戦いを通じて数々の試練を乗り越えます。

物語は全100回から成り、中国四大奇書の一つに数えられています。

この作品は、仏教や道教の思想を背景にしつつ、冒険や友情、成長をテーマにしたエンターテインメント性の高い内容で、現在でも多くの人々に愛されています。

孫悟空とは

孫悟空(そんごくう)は、中国の古典文学『西遊記』に登場する主要なキャラクターで、道教の神としても知られています。

彼は石から生まれた猿で、天界や地上を舞台に数々の冒険を繰り広げます。

孫悟空は、変化術や空を飛ぶ技術などの超自然的な能力を持ち、如意棒という武器を自在に操ります。

物語では、彼は三蔵法師の弟子となり、天竺への経典を求める旅に同行します。この旅の中で、孫悟空は多くの試練を乗り越え、成長し、最終的には仏としての地位を得るまでに至ります。

彼の物語は、力、忠義、そして成長の重要性を教えるものとして広く知られています。

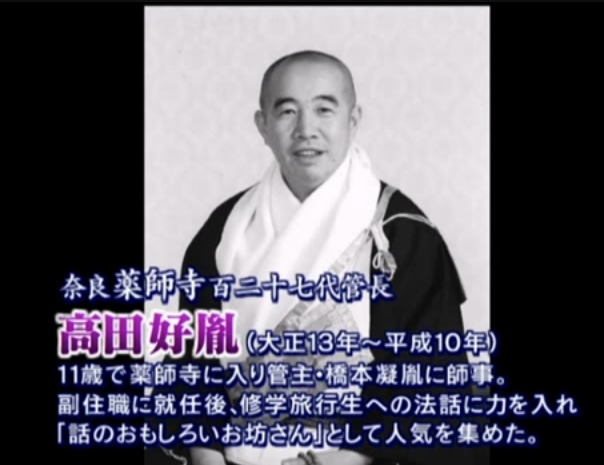

法相宗の管長「高田好胤」

高田好胤(たかだ こういん、1924年3月30日 – 1998年6月22日)は、日本の僧侶で、法相宗の僧侶として、薬師寺の元管主(かんす)を務めました。

また、法相宗の管長としても活躍し、薬師寺の伽藍復興や仏教文化の普及に尽力しました。

彼は大阪市出身で、幼少期に薬師寺に入寺し、厳しい修行を経て僧侶となりました。

特に有名なのは、薬師寺の伽藍復興のために「百万巻写経勧進」を提唱し、多くの人々からの支援を集めて金堂や西塔などの再建を実現したことです。

また、修学旅行生や一般の人々に向けた「青空法話」と呼ばれる分かりやすくユーモアのある説法で、多くの人々に仏教の教えを広めました。

彼の活動は、薬師寺の再生だけでなく、日本全国での仏教文化の普及にも大きく貢献しました。

彼の著書や講演も多く、現在でもその影響は続いています。

百万巻写経勧進

高田好胤が提唱した「百万巻写経勧進」は、薬師寺の伽藍復興を目的とした大規模な募金活動です。

彼は、薬師寺が檀家を持たないため、復興資金を集める方法として、前出のお経である「般若心経」を写経し、その納経料を寄付する形を考案しました。

この活動は1968年に始まり、全国各地で講演を行いながら支援を呼びかけました。

写経勧進では、一人1000円の納経料を募り、最終的に100万人分の写経を目標としました。

1976年には目標の百万巻を達成し、その資金で金堂が再建されました。

その後も活動は続き、1997年には600万巻を超える写経が集まりました。

この取り組みは、薬師寺の復興だけでなく、仏教文化の普及にも大きく貢献しました。

高田好胤の情熱と努力が、多くの人々の心を動かし、薬師寺の再生を実現させたのです。

薬師三尊像

薬師三尊像は、仏教における仏像の安置形式の一つで、「薬師如来」を中心に、「日光菩薩」と「月光菩薩」が左右に配置された三尊形式です。

薬師如来は病気や災難を除き、健康と幸福を与える仏様として信仰されています。

奈良の薬師寺金堂にある薬師三尊像は、日本における古例であり、白鳳時代を代表する金銅仏として知られています。

日光菩薩は太陽の光で無明の闇を滅し、月光菩薩は月の清涼さで煩悩の焦熱から解放する役割を持つとされています。

薬師寺の薬師三尊像は、彫刻技術やデザインの美しさで高く評価されており、国宝に指定されています。

個人的おすすめです

大阪・関西万博は現在、大阪湾の人工島「夢洲」で開催中です。

テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、158の国と地域が参加しています。

会場では、最新技術を体験できる教育イベントや未来都市をテーマにした展示など、多彩なプログラムが行われています。

ただし、初日には通信障害や混雑が発生し、入場に時間がかかるなどの課題も報じられています。

現在は混雑緩和のための対策が進められており、交通アクセスや入場システムの改善が図られています。

入場者が100万人を突破しました。

「万博をみて薬師寺三尊像を拝む」ことが、今年の希望なのです!

ボーッ!と半日くらい三尊の前に佇んでいたいのです!

まさに、北海道から高校修学旅行で夜行列車に乗り古都に着き、高田好胤のおもしろい説法を聴き、三尊を観た時に、吸い込まれそうに感じた記憶が忘れなく。

大学卒業旅行一人旅で、半日寺院に居た記憶があります。

みなさんも、GW旅行で「こころを落ち着かせてみる」ことをおすすめします!

今日を大切に明るく元気に行きましょう!

お仕事の方、お疲れ様です!

いってらっしゃい!