こんにちは!北の熱い講師オッケーです!

最低賃金が改定になりましたね。

が、しかし、諸物価高騰で、実質賃金は、苦しいままです。

北海道有業率状況

北海道のさまざまな業界で人手不足が深刻化しています。

外国人材受け入れなど対策の必要性が叫ばれていますが、もともとの道民の労働力を生かせる方策があるなら、まずはそちらから模索するべきかと。

そもそも、仕事をしている道民の割合は高いのか、低いのか?

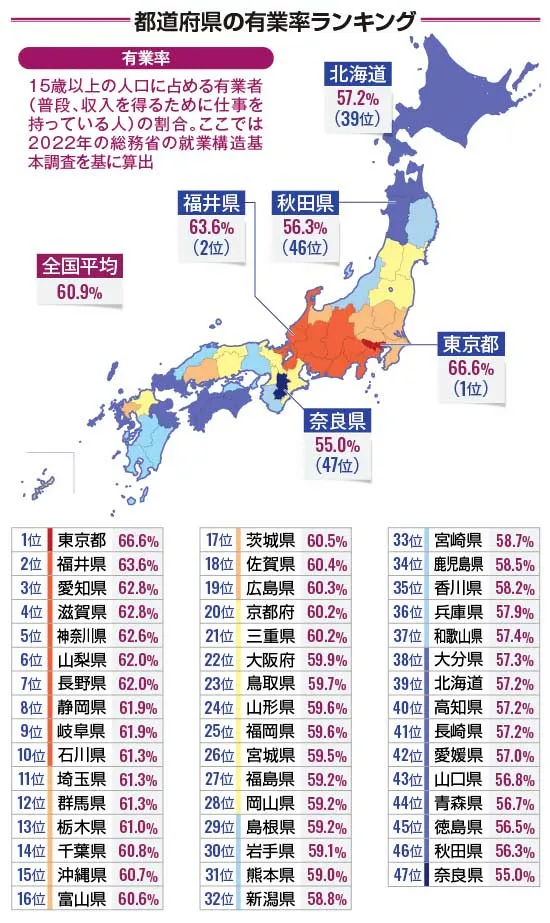

気になって、15歳以上の人口のうち、有業者(仕事を持っている人)の割合を示す「有業率」(2022年)を調べてみたところ、北海道は57.2%と、全国47都道府県中39位にとどまっているデータです。

北海道民は労働意欲が低いのでしょうか!

それとも働けない特有の事情があるのでしょうか…

北海道は有業率下位の常連

参考にした調査は、総務省が5年ごとに行い、都道府県別に詳細を分析できる「就業構造基本調査」です。

直近22年分は23年7月に公表され、北海道の有業率は15歳以上の人口459万3千人と有業者262万9千人から求めました。

同様に算出した都道府県の順位と、順位別に色分けした地図は次の通りです。

39位の北海道は全国平均より3.7ポイント低く、1位の東京都を9.4ポイントも下回っています。

有業率は定年延長による高齢者の労働参加が進んでいることなどを背景に全国的に上昇が続き、北海道も12年の54.7%、17年の55.4%からは伸び続けていますが、順位は12年の41位、17年の45位と下位の常連です。

なぜ低い?要因は?

なぜ北海道の有業率は低いのでしょうか。

色分け地図を見ると、上位は関東・中部地方に集中していることが分かりますが、それ以外のエリアでも広島県や佐賀県など比較的上位の例が見られます。

積雪寒冷地であるため、冬に仕事が制限される側面もありそうですが、同じ雪国の中にも高い例はあり、事情はそれぞれ異なりそうです。

製造業基盤の弱さも一因?

北海道は、道政運営の指針となる北海道総合計画で、有業率と似た指標の「就業率」(総務省の労働力調査)を用いて、「各年で前年よりも上昇させる」という目標を掲げています。

直近23年の就業率は57.6%で、全国平均より3.6ポイント低くなっています。

背景の一つとして産業構造です。

北海道内は大工業地帯がなく、雇用の受け皿になる裾野の広い製造業の基盤の弱さが長年の課題とされており、「経済力の違いが出ているのでは」ということです。

22年の製造品出荷額は北海道が6兆円台の19位だったのに対し、52兆円台で1位の愛知県や、19兆円台で3位の静岡県、18兆円台で5位の神奈川県などは、いずれも有業率も上位です。

製造品出荷額はそれほど高くないものの、付加価値の高い産業が集積し、経済力で圧倒的な東京都が、有業率1位なのも理解出来るところです。

雇用の場が多いのはもちろん、生活コストが高く、仕事をしないと暮らせないという事情も関係していそうです。

北海道雇用労政課の担当者のコメントです。

全国との差について「詳細に分析したことはなく、国などの報告も見当たらず、明確な理由は示しづらい」とのコメント。

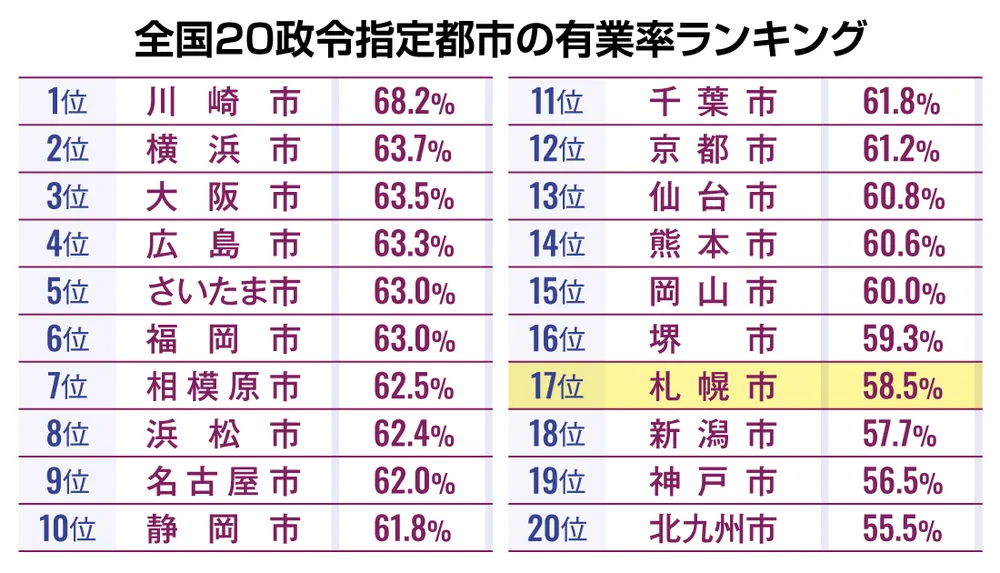

もし仮に経済力の大きい大都市部の方が有業率が高いとすれば、北海道内では、人口や経済の一極集中が進む札幌市の有業率が突出して高いことになります。

札幌市の現状はどうなのでしょうか。

意外な感じもますが、札幌市の22年の有業率は58.5%で、全道が57.2%、札幌市を除いた道内が56.4%であることを考えると、飛び抜けて高いとは言うことでもないようです。

札幌市は、全国20政令都市で比較しても17位にとどまり、1位の川崎市とは9.7ポイントも差があります。

この調査で他に確認できる旭川市も55.3%です。

北海道の有業率の低さは全道共通の課題のようです。

北海道は女性の労働参加進まず

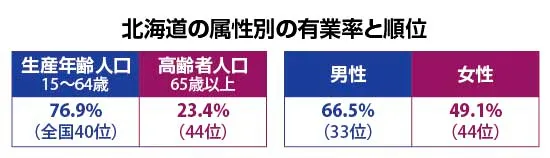

北海道全体に話を戻し、属性ごとに掘り下げてみます。

年代別では、現役世代に当たる15~64歳の生産年齢人口で40位、65歳以上の高齢者人口で44位と、どちらもほぼ変わりません。

一方、特徴的なのが性別で、女性44位、男性33位と開きがあります。

男性と女性の割合の差を算出すると17.4ポイントと、全国3番目の高さです。

北海道は男性に比べて特に女性の労働参加が進んでいない地域であると言えそうです。

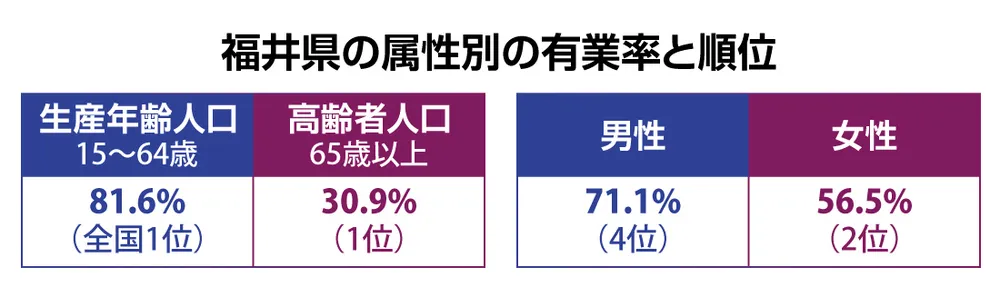

北海道と同じ地方部でありながら、全体の有業率が東京都に次ぐ2位で、属性別でもトップクラスなのが福井県です。

福井県は、県内総生産41位と総合的な経済力は低めですが、繊維や眼鏡をはじめ、労働集約型で人手が要るとされるものづくり産業が強いのが特徴です。

福井県労働政策課の担当者は「正規雇用が多い中小企業の基盤が強固で、転勤も少なく、働きやすい環境なのでは」と推測します。

また、産業構造だけでなく、家族構成も背景にあるようです。

3世代同居の世帯割合が全国2位であることから、家族一丸で子育てができ、共働き率もトップクラスのため、「家庭と企業の関係がうまくいっており、かねて勤勉な県民性とも言われる」と話します。

調べてみると、北海道は3世代同居割合と共働き率のいずれも下位でした。

ちなみに有業率最下位の奈良県にも聞いたところ、県人材・雇用政策課の担当者は、19年の1世帯当たりの金融資産残高が全国2位の1564万円であることなどを踏まえ「経済的に安定し、必ずしも働かなくて良い環境にあるのでは」との認識でした。

一方、同じ調査で北海道の金融資産残高は43位の867万円。

この論理だと道内の有業率はもっと高いことになるため、北海道には当てはまらなそうです。

道民の労働意欲は高いのか?低いのか?

道民の労働意欲はそもそも低いのかどうかです。

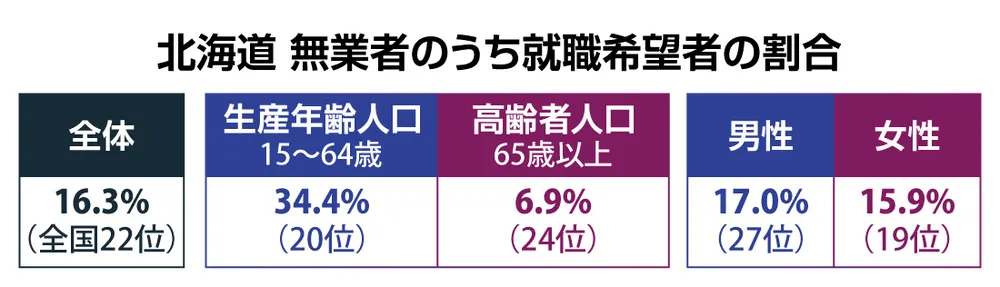

就業構造基本調査では、仕事をしていない無業者のうち、就職を希望している人の割合がどれくらいか調べられます。

つまり、この割合が高ければ、本当は働きたいと思っている人が多いことになり、低ければ、働くつもりはない人が多いことになるというわけです。

結論から言うと、働きたい人は一定程度、多いようです。

北海道内の無業者のうち、就職希望者の割合は全国22位で、有業率の順位に比べるとだいぶ上に来ます。

特に女性の就職希望者の割合は19位。男女の格差も上から数えて34番目の1.1ポイントにとどまり、本当は働きたいという女性が少ないわけではないようです。

就職を希望しない理由も調べてみます。

北海道全体では全国平均と大きな傾向の違いは見られませんが、属性ごと、例えば、25~34歳の女性に限ると、「出産・育児のため」が45.8%(全国平均42.4%)、「(育児や介護以外の)家事のため」が8.9%(同6.7%)、「仕事をする自信がない」も7.1%(同4.4%)に上り、差が目立ちます。

こうした事情が他の地域以上に女性の障壁になっている面は否めません。

そもそも道内は統計上、相対的に就職しづらい地域でもあります。

総務省の労働力調査には、労働意欲のある人のうち、求職しても就業していない人を意味する「完全失業率」という指標があり、24年の道内は2.6%と、全国平均をわずかながら上回りました。

また、有効求人倍率も低く、人気が集中する事務職などを含めた24年度の全業種の倍率は0.94倍と1倍を切りました。

賃金の低さも課題

経済分析の専門家は、「北海道の有業率の低さを見る上で特に注目するのが賃金水準だ」とコメントしています。

道内では13年から10年間で名目賃金が時給換算で19.2%上昇し、上昇率は都道府県別で最大になっています。

「逆に言えば、これまでの水準が低すぎた。いくら働きたくても、実際の就職への動機付けにならなかった可能性がある」と指摘。

22年にかけて北海道の有業率の順位が若干上がったことに触れ「賃金上昇の影響が出ているのでは。今後も、働く人を引きつける企業努力が不可欠だ」と強調します。

また、女性の大学進学率が全国最下位クラスであることも挙げ、「北海道ではいまだに女性は育児や介護で家を守るという価値観が強い。地域の高齢化が進み、特に介護で女性はしわ寄せを受けやすい」とし、「育児や介護の支援を充実し、女性の労働参加を後押しする施策が欠かせない」と提言します。

有業率が全国と比べて低い北海道で、経済の中核を担う札幌市中心部。

将来的な人口減が避けられない中、働き手確保に向けた戦略が問われます。

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、20年に522万人だった道内人口は50年に26.9%減の382万人となるとされ、今後も働き手不足の深刻化は避けられません。

一方、もし仮に、道内の有業率を全国平均並みに引き上げられれば、22年で約17万人の働き手を新たに確保できた計算になります。

福井県は現状に満足せず、さらなる労働参加を促すため、20年から、建設・運輸・介護といった人手不足分野で、3カ月以上正社員として働いた人に30万円の奨励金を出す事業を実施。

25年度には、多様な働き方を推奨しようと、フルタイムより労働時間が短い「短時間正社員制度」を地元企業に広げる普及事業にも乗り出しました。

新型コロナウイルス禍をへて人手不足が顕在化する中、北海道でも、未来を見据え、潜在的な労働力を掘り起こす戦略が問われています。

ラピダス効果

上述の通り、「大企業」が進出してこない「北海道」です。

大量な労働者を必要とする業種も存在しません。

新千歳空港横に位置する、広大な敷地で展開をする、半導体製造会社「ラピダス」が、順調に建てられています。

国家予算が投入されている企業の進出です。

関連業種・関連会社の進出で、苫小牧市・恵庭市にも、人口増の傾向が出て来ています。

なんとか、進出成功し、北海道経済の底上げをしていただきたいと、切に願う次第!

皆様の地域はどうですか!

今日を大切に明るく元気に行きましょう!

お仕事の方、お疲れ様です。

いってらっしゃい!