こんにちは!北の熱い講師オッケーです!

10年前に、この言葉が、世に認識されていたら、

オッケーは、少しは、気持ち的に気が晴れていたのではないかと思います。苦笑

ハラスメント実態調査

厚生労働省が、職場でのハラスメントに関する実態調査を公表しました。

厚労省が2023年12月に全国の企業・団体を対象に調査した数値です。

それによると、顧客らが従業員に迷惑行為をする「カスタマーハラスメント」(カスハラ)は27・9%の企業が過去3年間に従業員から相談を受けていたという数値がでました。

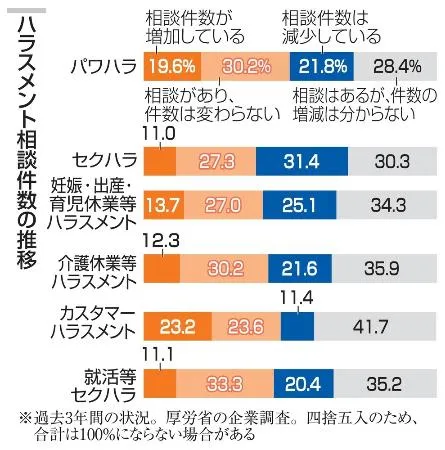

また、相談件数の推移でパワハラやセクハラに減少の兆しが見られる中、

カスハラは唯一「増加」が「減少」を上回っています。

予防・解決の取り組みでもカスハラに対しての対応が遅れているようです。

厚労省は、カスハラから従業員を守る対策を企業に義務付ける検討に入っており、

今後の論議につなげたいとしています。

パワハラとセクハラ、カスハラのほかに、

「妊娠、出産、育児休業」「介護休業」「就活セクハラ」の6種について、

過去3年の相談件数や増減を尋ねた数値です。

企業が相談を受けた割合はパワハラ(64・2%)が最も高く、

次いでセクハラ(39・5%)、カスハラの順です。

カスハラは過去3年で「増加した」が23・2%となり「減少した」の11・4%を上回っています。

他はパワハラが増加19・6%に対し減少21・8%、

セクハラは11・0%と31・4%など改善に向かいつつある傾向が出ています。

残る回答は「変わらない」「増減は分からない」となっています。

ハラスメントの予防・解決の実施状況

予防・解決の実施状況はパワハラ95・2%、セクハラ92・7%に対し、

カスハラは64・5%にとどまっています。

カスハラ対策の課題を聞くと、

「正当なクレームと区別する明確な判断基準設定が困難」が25・9%に及び、

実際に3割以上の企業が判定基準を策定していないのが実態です。

カスタマーハラスメント

顧客や取引先による従業員への暴言、過剰な要求といった迷惑行為のことを指します。

精神疾患を発症したり退職に追い込まれたりする人が相次ぎ社会問題化しているのが実態です。

被害を防止するため、従業員の相談に対応する仕組みづくりを、

企業に義務付ける必要があるかどうか、厚生労働省が検討を進めています。

ちなみに、パワハラに関しては2019年の関連法改正で相談体制の整備を企業に義務付けています。

カスタマーハラスメントにはさまざまな形がありますが、

共通しているのは「顧客や消費者の立場を利用して過度・不当な要求を行う」点です。

カスタマーハラスメントとクレーム

カスタマーハラスメントとクレームは異なります。

クレームは、商品やサービスに対する不満や問題を提起し、改善や解決を求める行為です。

これは、商品の向上やサービスの改善を目指すもので、

企業にとっては貴重なフィードバックとなります。

一方、カスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客がその立場を利用して過度や不当な要求を行う行為です。

これには、長時間にわたる担当者の拘束、暴言、脅迫などが含まれ、従業員に精神的・身体的な負担を強いることが多いです。

したがって、クレームは商品やサービスの改善を目指すものであるのに対し、

カスタマーハラスメントは「嫌がらせ」を目的としています。

この違いを理解し、適切に対応することが重要です。

対策として

カスタマーハラスメントを放置すると、会社にとって大きな問題になります。

従業員の離職、イメージダウンや業績悪化、安全配慮義務違反による損害賠償請求などが考えられます。

そのため、対策方法をしっかりと確認しておくことが重要です。

カスタマーハラスメント(カスハラ)の対策は、以下のようなものが考えられます。

- 企業全体での対策

カスハラに対する対策は企業全体で行うべきです。

全従業員がカスハラの定義と対策を理解し、

一致団結して対応することが重要です。 - 対策マニュアルの作成

カスハラに遭遇した場合の対応手順を明確にするため、

対策マニュアルやフローを作成します。

これにより、従業員がカスハラに遭遇した際にどのように対応すべきかを明確にすることができます。 - 証拠の保全

カスハラが発生した場合、証拠を保全することが重要です。

電話やメールなどの記録を残すことで、後のトラブル防止に役立ちます。 - 専門家の力を借りる

カスハラがエスカレートした場合や、自社だけで対応が難しい場合は、弁護士など専門家や行政(消費者センターなど)の力を借りることも考えられます。

また、厚生労働省もカスタマーハラスメント対策のためのマニュアルを作成しています。

これを参考にすることもおすすめです。

具体的な内容や詳細は厚生労働省のウェブサイトや関連資料をご覧ください。☟https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.html

これらの対策を通じて、カスハラによる従業員の精神的・身体的な負担を軽減し、

より良い職場環境を作り上げることが可能です。

ただし、これらの対策はあくまで一例であり、

企業の規模や業種、具体的な状況により最適な対策は異なる可能性があります。

そのため、自社の状況に合わせて適切な対策を検討し、実施することが重要です。

メンタルヘルスの重要性の認識

前述したように、カスハラによる従業員の精神的・身体的な負担を軽減し、より良い職場環境を作り上げることが、会社側(役員・管理職)に求められますが。

根っこにあるのが、カスタマー対応担当者にかかるストレスを極力回避するために、

少なくとも、3カ月くらいの間隔で、「メンタルヘルス」の実施が必要です。

「メンタルヘルスの重要性の認識」とは、心の健康を維持し、幸福感を高めることに関連しています。

具体的には以下のような観点があります。

- 全ての働く人が健やかに、いきいきと働くこと

メンタルヘルスケアを実践する基本的な意義は、

全ての働く人が健やかに、いきいきと働くことができるように、

必要なケアを実践して心の健康確保を図り、

働く人とその家族の幸せを確保することにあります。 - 職場の生産性向上

メンタルヘルスは、個人、社会、構造的なストレスや脆弱性の複雑な相互作用によって左右されます。

従業員がメンタル面で悩んでいると、集中力が低下し、

ミスが増えたり作業ペースが遅れたりする傾向があります。

これらはすべて、会社の生産性を低下させる原因となるため、

メンタルヘルス対策は組織運営において避けて通れない重要な課題です。 - 職場の人間関係改善

良好なコミュニケーションは、ストレスの軽減やメンタルヘルス不調の早期発見・対処にもつながりますが、

同時に、自分の心を守る術を身につけることも重要です。 - 法律と指針

メンタルヘルス対策に関する法律と指針があり、

それに基づいて企業は対策を講じる必要があります。

これらの観点から、会社側(役員・管理職)は、

メンタルヘルスの重要性を理解し、適切な対策を講じることが求められます。

今日を大切に明るく元気に行きましょう!

お仕事の方、お疲れ様です。

いってらっしゃい!