こんにちは!北の熱い講師オッケーです!

面白い発想での開発です。

是非とも、実用化に進めて欲しいものですね!

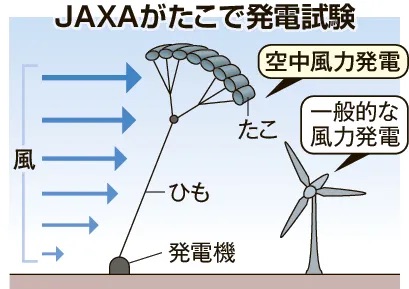

凧揚げで風力発電

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は本年度、十勝管内大樹町の大樹航空宇宙実験場で、上空に揚げたたこの力を活用して発電する「空中風力発電」の試験を初めて行うとのこと。

JAXAが5月9日、同町内で記者会見して明らかにしました。

空中風力発電は、たこと地上の発電機をひもで結び、上空に揚がるたこがひもを引っ張る力を利用して発電する仕組み。

一般的な風力発電設備よりも高い位置で、より強い風を活用できるなどのメリットがあり、国内での実用化を目指して3年前から実験を始めたとのこと。

昨年度までに、上空でたこが「8の字飛行」するようコンピューターで自動制御するシステムの確立に成功したとのこと。

今年8~9月には、全長1.7メートルのたこを高度65メートルまで飛ばし、発電量を計測する計画です。

JAXA航空技術部門の石井寛一・飛行試験設備チーム長は「一般的な風力発電は大規模な建造物が必要だが、たこは小規模で機動性が高い」と説明。

一方「たこが急に落ちるリスクもあり、被害防止策を考える必要がある」としました。

他の風力発電方法と比較してどう違うの?

凧を使った風力発電は、従来の方法と比べるとユニークな特徴がたくさんあるようです!

高さと風の強さ:

従来の風車は地上に立つ塔に取り付けられていて、風速が弱い時には効率が落ちるけど、凧はもっと高い位置で風を受けられるから、より強い風を利用できる。

規模と設置の柔軟性:

風車は大きな基礎工事が必要だけど、凧は持ち運びが簡単で、地形や場所に縛られにくい。

特に災害時や遠隔地での利用が期待されている。

コスト:

凧は素材や設置のコストが比較的低いから、初期投資が抑えられる点が強み。

ただし、従来の風力発電にはたこにはない安定性と持続的な発電能力というメリットがあるので、

どちらにも得意分野がある。

他の再生可能エネルギー源とどう比較される?

凧を使った風力発電は、他の再生可能エネルギー源ともいくつか特徴的な違いがあるようです。

太陽光発電との違い:

- 太陽光発電は晴れた日に最も効率が高くなるけど、凧の風力発電は日中・夜間を問わず、風があれば発電が可能。

- 一方、太陽光パネルは長期的に安定して動作するけど、凧は制御や維持管理が少し手間がかかる場合も。

水力発電との違い:

- 水力発電は川やダムのような固定された地形が必要だけど、凧は設置場所が柔軟。地形に大きく左右されないのが魅力。

- でも水力発電の方が安定して大規模な電力を長期間供給できる。

地熱発電との違い:

- 地熱発電は地下の熱を利用するので場所が限られるけど、凧は空さえあればどこでもチャンスがある。

- ただし、地熱発電は天候に左右されない安定性がある。

それぞれの再生可能エネルギー源が持つ特性や強みを生かして、状況に応じた最適な選択をするのが大切だと考えます!

地球にやさしいエネルギーの開発

開発者のみなさま、是非是非、ご努力ください!

「地球温暖化」が確実に進んでいます。

食い止める策は、こういった発想を基にした資源の開発だと思います。

なんとか、「CO²削減」を進めなければなりません。

今日を大切に明るく元気に行きましょう!

お仕事の方、お疲れ様です!

いってらっしゃい!